契約法務

Contract――――

法令用語の基本|「前」「次」「同」の使い方

今回は、法令用語ということで、「前」「次」「同」を見てみたいと思います。 法令用語というのは、法令をつくるときに、慣習的な用語法に従って用いられる用語のことです(日常用語とは異なる独特の意味がある)。当ブログでは、法令用語のうち、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。 「前」「次」「同」はいわゆる指示語で、若干使い方にクセがありますが、知っていると便利です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 「前」の使い方 「前条」など 「前」 ...

契約の一般条項|契約不適合責任-法律上の原則

今回は、契約の一般条項ということで、契約不適合責任条項に関連して、契約不適合責任の法律上の原則について見てみたいと思います。 ※「契約の一般条項」というのは、ここでは、いろんな契約に共通してみられる条項、という意味で使っています ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 契約不適合責任とは 契約不適合責任は、売買契約において、 物の契約不適合(契約の目的物が引き渡されたものの、それが契約の内容に適合していなかったという不完全履行) 権利の契約不適合(契約の目的である権利が ...

法令用語の基本|「場合」と「とき」と「時」の違い

今回は、法令用語ということで、「場合」と「とき」と「時」の違いを取り上げてみたいと思います。 法令用語というのは、法令をつくるときに、慣習的な用語法に従って用いられる用語のことです(日常用語とは異なる独特の意味がある)。当ブログでは、法令用語のうち、契約書を読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。 「とき」と「時」には使い分けがありますし、また、二重の条件文の書き方などは、契約書の読み書きでも実際によく使います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるもので ...

秘密保持契約(NDA)|秘密情報の定義

今回は、秘密保持契約(NDA=Non Disclosure Agreement。以下「NDA」)ということで、秘密情報の定義について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 秘密情報の定義 NDAというのは、ざっくりいうと、最初の方で秘密情報の定義を決めて、それから次に秘密情報の取扱い方を決めていく、という構造になっています。 NDAの基本構造 秘密情報の定義 ↓ 秘密情報の範囲に入ったら秘密保持義務(目的外使用の禁止と第三者開示の禁止)複製に関 ...

秘密保持契約(NDA)|秘密保持義務の内容と例外(適用除外)

今回は、秘密保持契約(NDA=Non Disclosure Agreement)ということで、秘密保持義務の内容について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 秘密保持義務の内容 秘密保持義務の主な内容は、 目的外使用の禁止 第三者開示の禁止 の2つになります。 これは管理人の理解の仕方で、狭い意味では②のみを秘密保持義務と呼んでいるものも多いですが、実際のところ、この2つは必ずセットで出てきます。 なので、 NDAの基本構造 秘密情報の定義 ...

契約の一般条項|債務不履行による解除(法定解除)

今回は、契約の一般条項ということで、解除条項に関連して、債務不履行による解除について見てみたいと思います。 ※「契約の一般条項」というのは、ここでは、いろんな契約に共通してみられる条項、という意味で使っています 解除条項の法的意味を把握するための前提として、法律上の原則にあたるところの法定解除についてざっと確認してみます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 解除の種類 解除の種類には、大きく、 法定解除 約定解除 合意解除 の3つがあります。 ①法定解除は、法律の ...

コンプライアンス法務

Compliance―――――――

景品表示法|表示規制-有利誤認表示の全体像

今回は、景品表示法ということで、表示規制のうち有利誤認表示について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 有利誤認表示とは 有利誤認表示とは、不当表示のひとつで、要するに、価格その他の取引条件について有利性を偽る表示のことです。 消費者庁HPに、有利誤認についての簡潔な解説が載っています。 有利誤認|消費者庁HP 有利誤認表示の禁止(景表法5条2号) 有利誤認表示の禁止は、景表法5条2号に定められています。 ▽景表法5条2号 (不当な表示の禁止) ...

迷惑メール防止法を勉強しよう|措置命令と刑事罰

今回は、迷惑メール防止法を勉強しようということで、違反に対する措置(措置命令と刑事罰)について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 措置命令(法7条) 迷惑メール防止法上の措置命令(法7条)とは、迷惑メール防止法に違反した送信者に対して、総務大臣と内閣総理大臣が行う行政処分のことです。 措置命令は、規制法には一般的に存在するもので、語感からはイメージしにくいですが要するに業務改善命令です。 ▽法7条 (措置命令)第七条 総務大臣及び内閣総理大臣 ...

強調表示と打消し表示|打消し表示の表示内容

今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示内容について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 打消し表示の表示内容(打消し表示留意点 第3) 日常生活でもよく見かけますが、広告中で例えば「10 時間効果が持続!!」のような断定的表現や目立つ表現を使って商品の内容を強調した表示をしつつ、「結果には個人差があります」といった注意書きを付している場合があります。 この場合の、強調された広告表示を強調表示といい、付されている注意書きを打消し表示と呼び ...

犯罪収益移転防止法|法律の目的・関係する業界など

今回は、犯罪収益移転防止法ということで、どういう法律なのかということと、この規制がかかってくる「特定事業者」について書いてみたいと思います。 犯罪収益移転防止法は、略称は一般的には「犯収法」と呼ばれ、法律のイメージは、いくつかの業界では日常的に接する規制法であるものの、それ以外の業界だとあんまりよく知らないという感じの法律だろうと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。 どういう法律なのか? 最初、犯収法に接することになった人にとってまずもってわからないのは、「何コレ? ...

迷惑メール防止法を勉強しよう|その他の禁止事項

今回は、迷惑メール防止法を勉強しようということで、その他の禁止事項について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 送信者情報を偽った送信の禁止(法5条) まず、特定電子メールの送信にあたり、送信元アドレスのなりすましは禁止されています。 送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにPCのソフトで設定して送信した場合は違法となります。 ▽法5条 (送信者情報を偽った送信の禁止)第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信 ...

強調表示と打消し表示|打消し表示の表示方法-Web広告(PCとスマートフォン)の場合

今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示方法のうちWeb広告(PCとスマートフォン)の判断要素について見てみたいと思います。 打消し表示の適切な表示方法については、以下のように媒体別に判断要素が整理されていますが、 ●全媒体共通の判断要素●紙面広告の判断要素●動画広告の判断要素●Web広告(PC)の判断要素 ←本記事はコレと●Web広告(スマートフォン)の判断要素 ←コレ その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです ...

コーポレート法務

Corporate―――――

公益通報者保護法|事業者における内部通報制度の位置づけ(体制整備義務など)

今回は、公益通報者保護法ということで、事業者における内部通報制度の法的位置づけについて見てみたいと思います。 令和2年改正によって新設されたものが多いですが、記事の後半部分では、令和2年改正前の内容にも参考として言及しています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 内部通報制度の法的な位置づけ 内部通報制度の整備は、従業員が300人を超える事業者の場合には法的義務となっています(300人以下の事業者の場合は努力義務)。 memo 令和2年改正前は体制整備は法的義務 ...

組織再編|新設分割-事後備置書類

今回は、組織再編ということで、新設分割手続における事後備置書類について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 事後備置書類とは 新設分割を行った場合、分割当事会社は、設立会社(分割により設立される側)の成立後、一定の書類を本店に備え置く義務があります。 この書類を、事後備置びち書類と呼びます。要するに、事後の情報開示です。 他の手続として「事前備置書類」というのもありますが、何の「事前」「事後」かというと、分割の効力発生日よりも前と後、です 事後 ...

公益通報者保護法|公益通報の要件-通報先と保護要件

今回は、公益通報者保護法ということで、公益通報の4つの要件(①通報の主体、②通報の内容、③通報の目的、④通報先)のうち④について見てみたいと思います。 ①~③については前の記事に書いています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。 通報先の要件 通報先の要件は、以下のとおり、大きく2つに分かれます(①かつ②)。 通報先の要件 通報先の類型(3類型)通報先が、①事業者内部、②権限のある行政機関、③その他の事業者外部のどれかであること(2条1項) 保護要件通報先の類型ごと ...

M&A法務|株式譲渡契約(SPA)-サンドバッギング条項

今回は、M&A法務ということで、株式譲渡契約(SPA)のうちサンドバッギング条項について見てみたいと思います。 ※株式譲渡契約のSPAというのは、Stock Purchase Agreementの略です ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 サンドバッギングとは サンドバッギング(sandbagging)とは、ざっくりいうと、表明保証違反があったときに、表明保証の相手方がその違反につき悪意であっても(あるいは有過失であっても)表明保証責任を追及することができる ...

開示制度|適時開示-発生事実に関する開示

今回は、開示制度ということで、適時開示(取引所規則に基づく開示)のうち発生事実に関する開示について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 発生事実の開示時期 発生事実とは、会社に発生した重要事実のことで、発生後直ちに開示することとされています(上場規程402条、403条)。 実務上、遅くとも発生した日のうちには開示しなければなりません実際の時刻としては、その日の取引時間の終了後(引け後)に開示されることも多いかと思います(適時開示ガイドブック第1 ...

合同会社法務|業務執行社員・代表社員・職務執行者

今回は、合同会社法務ということで、合同会社の管理のうち業務執行社員・代表社員・職務執行者について見てみたいと思います。 これらは合同会社の管理(運営)に関する基本事項ではありますが、いまひとつわかりにくい感じがつきまとう部分であるように思いますので、なるべくイメージがしやすくなるようにまとめていきます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 業務執行社員とは 業務執行社員は、業務執行権をもつ社員のことです。 読んでそのままですが、会社法の文言としては「業務を執行する」 ...

労務管理

Labor

情報管理

Information

知的財産

IP

このサイトについて

このサイトはどんなサイト?

イソ弁・インハウスローヤー(企業内弁護士)・独立開業など色々やってきた管理人が、いち法律職として見てきた景色を綴るブログです。法律業務の知識や転職経験などをできるだけわかりやすくアウトプットしています。

よく読まれている記事

- 本日

- 週間

- 月間

タグ

動画 ‐ YouTube

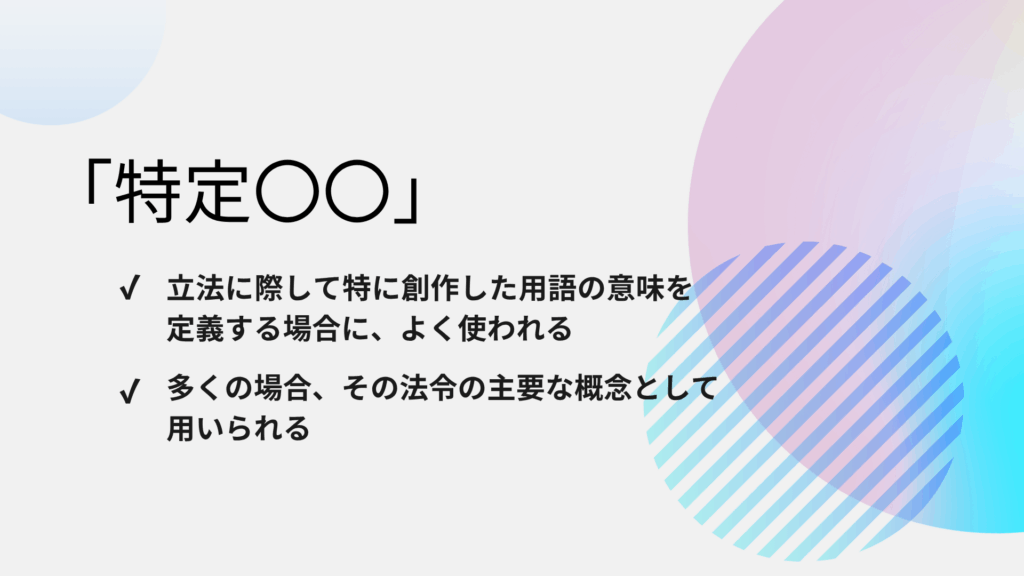

【動画の概要】

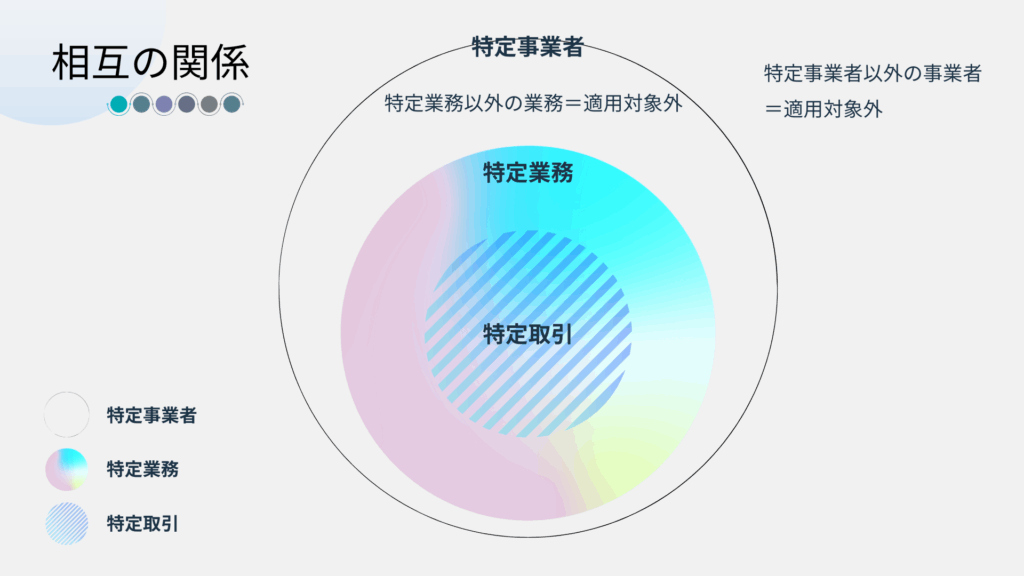

この動画では、「特定〇〇」の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。

▼ 続きを読む

「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。

が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。

この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、

”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”

といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。

なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。